Projektstruktur

Kooperationsstruktur Kita und Grundschule

Das Ziel der diagnosegestützten durchgängigen Sprachbildung an der Schnittstelle zwischen Elementar- und Primarbereich wird in sogenannten "Regionalen Sets" und "Entwicklungspartnerschaften" realisiert, wobei letztere sich auf ein gemeinsames Entwicklungsvorhaben einigen, das ihren Ressourcen und Bedarfen entspricht.

Es wurden drei Regionale Sets eingerichtet: Regionales Set West, Regionales Set Ost und Regionales Set Süd (siehe Grafik Projektbeteiligte). Innerhalb dieser Sets arbeiten bis zu sechs Entwicklungspartnerschaften an der Erreichung des Rahmenziels des Projekts. Eine Entwicklungspartnerschaft wird gebildet aus einer Grundschule und bis zu drei Kindertagesstätten. In jeder beteiligten Einrichtung sind ein bis zwei pädagogische Fachkräfte hauptsächlich zuständig für die Erarbeitung von Schwerpunkt- und Zielsetzungen ihrer Entwicklungspartnerschaft sowie von Strategien zur Zielerreichung. Sie koordinieren und unterstützen zudem die Maßnahmen zur diagnosegestützten durchgängigen Sprachbildung in der jeweiligen Einrichtung und der Entwicklungspartnerschaft. Eine Setkoordinatorin begleitet und unterstützt je ein Set.

Eckpfeiler der kooperativen Entwicklungsarbeit

|

Grundlage für die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung des Projekts "diagnosegestützte durchgängige Sprachbildung an der Schnittstelle zwischen Elementar- und Primarbereich" ist eine Expertise zum Hamburger FörMig-Transfer Projekt. Die strukturellen Eckpfeiler des Entwicklungsprojekts (Bestandsaufnahme, Ziel- und Maßnahmenvereinbarung, Umsetzung der Maßnahmen und Dokumentation, Reflexion und Weiterentwicklung des Projekts) werden nachfolgend zusammengefasst. Download Eckpfeiler der kooperativen Entwicklungsarbeit (PDF) |

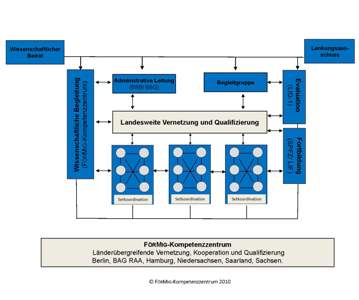

Organisationsstruktur

Die Durchführung des Projekts wird durch folgende Institutionen unterstützt: Behörde für Schule und Berufsbildung, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, FörMig-Kompetenzzentrum (Universität Hamburg), Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Abteilung Fortbildung, Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum. Download Organisationsstruktur (PDF)

Administrative Leitung und ministerielle Verantwortung

Die administrative Gesamtkoordination und Leitung des Projekts liegt bei der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörden für Schule und Berufsbildung und Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Die Behörden übernehmen die ministerielle Verantwortung für die Realisierung des Projekts. Ihnen obliegt die Supervision des Projekts. Projektleiter(in) sind der Grundsatzreferentin des Referats "Steigerung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern" (B 52-8, BSB) und die Referentin für die Kindertagesbetreuung (siehe Ansprechpartner).

Begleitgruppe

Eine Begleitgruppe nimmt die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben für das Gesamtprojekt wahr, beispielsweise bei der Gestaltung und Weiterentwicklung des Konzepts. Die Begleitgruppe setzt sich zusammen aus den beteiligten Institutionen: Behörde für Schule und Berufsbildung, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, Landesinstitut für Lehrerbildung, Abteilung Fortbildung (LIF 11), Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum (SPFZ) und FörMig-Kompetenzzentrum sowie den Setkoordinatorinnen.Den beiden federführenden Behörden obliegt die Leitung der Begleitgruppe.

Lenkungsausschuss

Zusätzlich ist ein Lenkungsausschuss eingerichtet, in dem die Projektleitungen, eine Schulaufsicht, ein/e Vertreter/in des IfBQ, FörMig-Kompetenzzentrum, drei Träger- bzw. Verbandsvertreter(innen) und drei Setkoordinatorinnen vertreten sind. Er ist ein Beratungsgremium.Hier sollen sie über den Projektverlauf informiert werden und ihrerseits über projektrelevante Entwicklungen informieren. Zudem sollte der Lenkungsausschuss über Zwischenergebnisse des Projekts beraten. Ergebnisse aus den Beratungen fließen in die Projektgestaltung ein. Der Lenkungsausschuss trifft sich mindestens einmal jährlich. Die beiden federführenden Behörden sind für die Organisation und Funktion dieses Gremiums verantwortlich.

Wissenschaftliche Begleitung

Dem FörMig-Kompetenzzentrum (am Institut für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg) obliegt die wissenschaftliche Begleitung des Projekts. Das FörMig-Kompetenzzentrum trägt zur Verstetigung bewährter Handlungskonzepte der durchgängigen Sprachbildung aus dem Modellprogramm FörMig bei und entwickelt innovative Ansätze weiter. Es bringt seine Expertise in das Hamburger-Transferprojekt ein. In den Aufgabenbereich der wissenschaftlichen Begleitung fällt die Unterstützung der Bestandsaufnahme der Ressourcen für Sprachbildung in den beteiligten Einrichtungen, die Prozessbegleitung (Beratung und Unterstützung der Sets - zum Begriff Prozessbegleitende Qualifizierung ), Qualitätsentwicklung sowie die Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Thematik des Vorhabens. Des Weiteren unterstützt sie die Beteiligten bei der Entwicklung, Planung und Gestaltung von Transfer und Qualifizierungsmaßnahmen und bei der Planung, Organisation und Durchführung von nach Bedarf stattfindenden Hamburger Tagungen für alle Projektbeteiligten. Ebenfalls fertigt sie inhaltliche Jahresberichte auf der Basis der Berichte der Sets sowie einen Abschlussbericht zum Transferprojekt an. Die wissenschaftliche Begleitung kooperiert mit allen hier vorgestellten Institutionen und ist in den Begleitgremien vertreten.

Evaluation

Das IfBQ (ehemals LIQ) ist mit zwei Aufgaben beauftragt. Die erste umfasst die Entwicklung und Überarbeitung von Instrumenten zur:

(a) Beschreibung der pädagogischen Konzepte und der Rahmenbedingungen in den beteiligten Einrichtungen,

(b) Erfassung von Kompetenzen der im Projekt pädagogisch unterstützten Kinder (ausgehend von KEKS - Kompetenz-Erfassung in Kita und Schule).

Weiterhin sollen die bereits in Kitas und Schulen verbreiteten Instrumente zur Beobachtung der Kompetenzentwicklung (wie z.B. SISMIK oder SELDAK aber auch selbst entwickelte Verfahren oder Bögen) gesichtet werden und in die Entwicklung einfließen. Dabei werden auch Dokumentations- und Diagnoseverfahren einbezogen, die sich auf andere Sprachen als Deutsch sowie auf Lernentwicklungen in Mathematik und überfachlicher Kompetenzen beziehen.

Zur zweiten Aufgabe gehört die Evaluation des Projekts FörMig-Transfer. Im Rahmen der Projektevaluation führt das IfBQ die erforderlichen Erhebungen durch, die sich auf (a) die Lernentwicklungen von Kindern und (b) die institutionelle Entwicklungen in den beteiligten Einrichtungen sowie auf (c) die Veränderungen der pädagogischen Praxis in den Einrichtungen beziehen. Ziel ist die Evaluation von förderlichen Effekten des Projekts bei Kindern sowie von Veränderungen hinsichtlich der Praxis sprachlicher Arbeit in den Einrichtungen. Es werden sowohl Testungen zur Dokumentation von Lernentwicklungsverläufen als auch qualitative Erhebungen zur Dokumentation der Veränderungen pädagogischer Praxis durchgeführt. Die Testungen sollen durch externe Testleiter durchgeführt werden. Bei der Analyse von Veränderungen in den Institutionen werden auch die im Rahmen des Projekts in den Einrichtungen erstellten Dokumentationen (z.B. Poster zur Selbstdarstellung) einbezogen.Hierbei kommen die Instrumente, die im Modellprogramm FörMig (siehe FörMig-Diagnoseinstrumente) entwickelt wurden, zum Einsatz.

Mehr Informationen zur Evaluation des Projekts beim IfBQ

Fortbildungen

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Abteilung Fortbildung (LIF 11) und das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum (SPFZ) bieten im Rahmen von FörMig-Transfer Hamburg unterstützende fachliche Fortbildungsveranstaltungen sowie beratende Begleitung an. Zielgruppen sind

a) die Pädagoginnen und Pädagogen aus den beteiligten Grundschulen und den beteiligten Kindertagesstätten. Die Veranstaltungen orientieren sich an der Zielsetzung des Projekts und am Bedarf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

b) die Setkoordinatorinnen, die zum einen in regelmäßigen Teamsitzungen bei der Durchführung und Reflexion ihrer Arbeit unterstützt und prozessorientiert begleitet werden, zum anderen eine fachliche Unterstützung in verschiedenen Themenbereichen der Sprachbildung erhalten.

Wissenschaftlicher Beirat

Die wissenschaftliche Begleitung richtet in Absprache mit der Behörde für Schule und Berufsbildung und der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz einen wissenschaftlichen Beirat ein. Er tagt mindestens einmal jährlich.

Dieser Beirat wird personenidentisch mit dem wissenschaftlichen Beirat des FörMig-Kompetenzzentrums sein. Ihm sollen vier externe Wissenschaftler(innen) und ein(e) Vorsitzende(r) angehören. Die beiden federführenden Behörden schlagen ein Mitglied vor. Die Auswahl erfolgt in Absprache mit den weiteren Vertragspartnern des FörMig-Kompetenzzentrums.

Prozessbegleitende Qualifizierung - Erläuterungen, Prof. Dr. Ingrid Gogolin, Januar 2010

|

In der (nicht sehr üppigen) Literatur zur Frage der Qualität und Effektivität von Qualifizierungsangeboten für Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal wird immer wieder hingewiesen auf bestimmte Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit Angebote erfolgreich sind; ich fasse sie hier zusammen nach der Publikation Lipowsky, Frank (2004). Was macht Fortbildungen für Lehrkräfte erfolgreich? Die Deutsche Schule, 96, 4, 462-479. Downlaod Erläuterung zum Begriff prozessbegleitende Qualifizierung (PDF) |